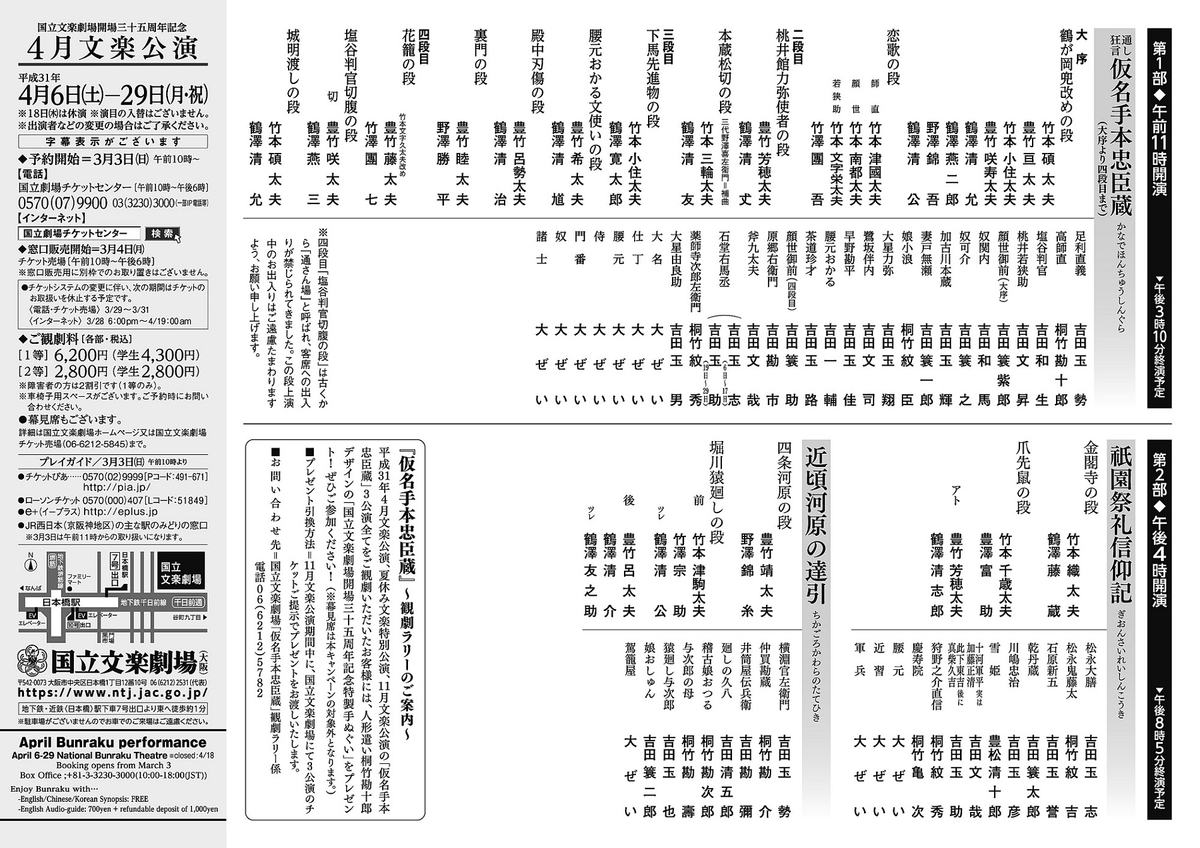

公演チラシ

公演チラシをアップしておく。

「謎」が解けた

『仮名手本忠臣蔵』、このように「大序」からの通しで見るのは初めてだった。おかげで一つの「謎」が解けた。

「判官とその家臣が深く加古川本蔵を恨んだ」というのを、以前に読んだことがあった。塩谷判官が高師直に切りつけたとき、本蔵が後ろから判官を羽交い締めにして止めたということだけで、本蔵がなぜそこまで恨みを買ったのかが疑問だった。それが解けた。本蔵は、師直に賄賂を送ることで主人である若狭之助を師直の毒牙から「救った」という伏線があったんですね。狡猾な師直、賄賂によって懐柔され、いじめの矛先を判官に向けたわけで、判官はいわば「とばっちりを喰った」という経緯があったとは。本蔵という老獪な政治家が、ズルをすることで主を救った。もちろん政治家として天晴れというべきかもしれないけれど、倫理的には留保がつく。一方の判官はそれをしなかったので、また彼にズルを仕向ける家老もいなかったので、無残にも師直の餌食になってしまった。

伏線が張り巡らされた装置としての『仮名手本忠臣蔵』。

こういう伏線の複雑さを読み込んで行くと、『仮名手本忠臣蔵』が単なる「仇討ち」噺ではないことが判る。外の装置は「仇討ち」になっているものの、中の仕掛けにはいくつもの網が張り巡らされている。

こういう経緯、流れを知った上で「判官切腹」の場を見ると、彼の無念さ、家臣たちの怒りがより理解できる。同情できる。また、最後の「城明け渡しの段」の悲痛がよりリアルに立ち上がってくる。ここでは太夫の語りも三味線もない。明け渡した城門前に前を向いてた佇む由良助。ややあって、後ろを振り向き、はたと城を、そしてその向こうを睨みつける。この間、客席からは咳ひとつ聞こえない。静まり返った中でのこの「睨み」。胸を打つ。

呂勢太夫の語りと清治の三味線

「殿中刃傷の段」の語りは呂勢太夫、三味線、清治の組み合わせ。呂勢さんが完璧に復調され、堂々たる語りの中に鬼気迫るものがあった。通奏低音としての師直の屈折した心情が鳴り響いている。もちろんそれに拍車をかけたのは判官の美しい室、顔世御前への横恋慕ではあったのだけれど、それと同様に師直自身の劣等感だったのではないだろうか。判官は若いイケメン、対して師直は器量の悪い年寄りだった(と想像している)。

男前の呂勢さんではあるけれど、ここのところは醜い師直が乗り移ったかのような語り。判官に向かって「鮒ざむらい」と罵るところは、本当に憎たらしい。迫力満点だった。師直の口調がクレッシェンドに高まるのを、清治さんの三味線がさらに煽る。人形の方を見なくても、判官がぎりぎりと歯を噛み締めているのが、伝わってくる。

咲太夫の語りと燕三の三味線

そして、なんといっても「塩谷判官切腹の段」の咲太夫の語りは、最高だった。切々と語る。燕三の三味線も悲痛である。「由良之助はまだか」と力弥に何度も尋ねるところは、涙なしには見られない。切腹の場面は歌舞伎他で何度も見ているけれど、これほど観客の心に深く食い込む語りは、初めてだった。さすが咲太夫だと感じ入った。ここ数年は体も一回り小さくなり、体力が落ちられたのではと、心配していたが、杞憂でよかった。

人形遣い手の充実

若手も随分と頑張っていた。何しろ格が桁違いに高い作品。これを「語る・弾く・遣う」ことで、幾つもの山を越えることになるのだろう。しっとりというより、力強い演技だったけれど、古典に新しい風を吹き込んだのかもしれない。

若い遣い手に混じって、簑助さんの顔世御前はやはり頭抜けて美しく品があった。塩谷判官を遣った和男さんもいつにも増して、繊細な遣いだった。最後に「やっと」登場した玉男さんが遣った由良之助は、やはり大きかった!

公演チラシの演者一覧とあらすじ