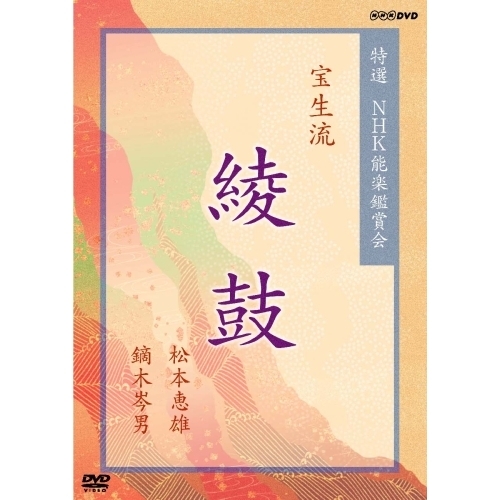

26年前の舞台の録画。「第6回NHK能楽鑑賞会」(1991年12月12日)でのもの。演者一覧は以下。

前シテ・庭掃きの老人:松本恵雄

後シテ・老人の怨霊:松本恵雄

ツレ・女御:大坪喜美雄

ワキ・廷臣:鏑木岑男

アイ・従者:野村万作

笛 藤田大五郎小鼓 幸昭弘

大鼓 亀井忠雄

太鼓 観世元信

後見 三川淳雄 金井雄資地謡 三川泉(地頭)

高橋章 高橋勇 田崎隆三

武田孝史 佐野由於 今井泰行 辰巳満次郎

NHK能楽鑑賞会より

『イミダス』のニュースとしてネットに掲載されていた松本恵雄師の経歴詳細。

1915年、東京生まれ。宝生流の名人、松本長(ながし)の次男。兄は俳人の故・松本たかし。病弱だった兄に代わり家芸を継ぐことになり、18歳で宝生流17世宗家・宝生九郎重英に入門。33年、早稲田大学専門部政治経済科に入学したが、修業に専念するため中退。初舞台は36年、仕舞「鞍馬天狗」。野口兼資、近藤乾三にも師事し、宝生流の堅実にして重厚・端正な芸風を体得。69年、「融(とおる)」で芸術選奨新人賞受賞。82年、「大原御幸(おおはらごこう)」で芸術祭大賞。91年、重要無形文化財「能シテ方」保持者(人間国宝)に認定された。足を痛め、98年以降、仕舞、舞囃子を除き能を舞うことはなかった。

『綾鼓』は友枝昭世師で昨年見て、記事にしている。

迂闊なことにお囃子方、後見、地謡の方々を記載していない。かなり残念。大槻能楽堂でのもので、喜多流からお弟子さんたちを引き連れてこられていたはず。非常に端正な舞台だった。ただ、鳴らない鼓を打つところでは、内心の怒りが迸る様を表現されていて、その緩急と強弱とのコントラストがさすが名人と思わせた。それに舞台を去って行く際の哀しみがにじみだす後姿がすばらしかった。ドラマチック度が高かった。

『綾鼓』はもともと宝生・金剛の能のようである。喜多流でも演じることになったのは比較的新しく新作能らしい。今回、宝生のものを見て、なるほどと思った。私の記憶にある『綾鼓』とこのDVD版のものとでは、かなり印象が違っていたから。こちらはずっとおとなしいというか、起伏があまりない印象。淡々という感じで進行する。友枝昭世師のものを基準にしてしまっていたので、どちらかというとboringに感じた。あらかじめ、こちらが元の『綾鼓』だと知って鑑賞すべきだったかもしれない。

世阿弥がすでにあった作品をアレンジしたものが『恋重荷』。『綾鼓』は世阿弥以前の作品ということになる。ドラマチック度が低く、「淡々とした」感じがしたのは、そこに起因するのかもしれない。

シテの松本恵雄師はこのとき御歳76歳、同年に人間国宝に認定されている。謡はさすがに重厚、ずっしりと肚に堪えるものだった。ただ、橋掛かりから登場した後の舞台での演技にちょっと不安を感じた。とはいえ、後場で鬼に変身した際の首の振り方、身体の動きはさすが人間国宝と納得するものがあった。全身が鬼の気に満ちていた。

シテが醸し出す緊迫感に対抗するはずのシテツレ。所作というより存在自体がズレているように感じた。ただ呆然と立っているだけで、身体から恐怖、畏怖が滲み出ていなかった。「無反応」という印象。私が宝生の舞に馴染んでいないからかもしれないのですが。お歳は40代なかばとお若い。もっとキレがあってもよかったのでは。

それ以上にがっかりしたのが地謡。まるでお通夜の感じ。抑揚があまり効いていない。宝生の謡ってあんなのでしょうか。確か、「謡の宝生」だったのでは。今まで聞いてきた謡の中で最も単調なものだった。低音の「ボソボソ」がずっと続き、舞台のシテをサポートする感じがしない。これも普段聞いている観世流の謡を基準としてしまっているからかもしれませんが。『綾鼓』って、これ以上ないほどドラマチックな内容ですよね。クライマックスは明確にあって、それに向けて地謡が盛り上げてゆくものだと思っていたので、肩透かしだった。とはいえ、地頭の三川泉師は2003年に人間国宝に認定されておられる。私の耳が悪いのか。宝生の謡に馴染んでいないからなのか。

お囃子方では笛の藤田大五郎師はDVDで幾つかの演奏を聞いている。このとき76歳。すでに人間国宝に認定されておられた。小鼓の幸昭弘師、太鼓の観世元信師は初めて。大鼓の亀井忠雄師はこのとき50歳、この十年後に人間国宝になっておられる。今でも活躍しておられるので、よく聞いている。

唸らされたのが、野村万作師のアイ。このときすでに還暦。でも、足腰の確かさに目を瞠らされる。安定感があると同時に切れがいい。シテ、ワキがどちらかというと重い(重厚?)な中で、圧倒的に華やか。外見も品があってお綺麗。能楽師といえど、やはり見目麗しい方がいいですよね。万作師はそれに芸が伴っているので、目が離せない。今でも素敵です。2007年に人間国宝。

それにしても、人間国宝になられるのがみなさん遅い!脚が大分弱ってきた頃に認定されても、「人間国宝」という称号で見に来る客ががっかりするのがオチ。もっと若いうちに「認定」するようにできないんでしょうか。それでいうと、小鼓の大倉源次郎師が還暦前に認定されたのは、とても喜ばしい。

私は三島由紀夫の『近代能楽集』の中では『綾の鼓』が最も好き。あの緊迫感のある最後の盛り上げと、最後にかかるフェイントの感じがなんとも近代的。「これぞミシマ!」と思わせられる。心理ドラマの粋を見ている感がある。それと比べてしまうからなのかもしれないけど、このDVDに収録された『綾鼓』に関していえば、「期待はずれ」だったとしか言いようがありません。